最も住みよく、クリエイティブに適した大地、北海道で街づくりを通して海外に羽ばたく。【街制作室株式会社】

最も住みよく、クリエイティブに適した大地、北海道で街づくりを通して海外に羽ばたく。【街制作室株式会社】

2022年3月28日 公開

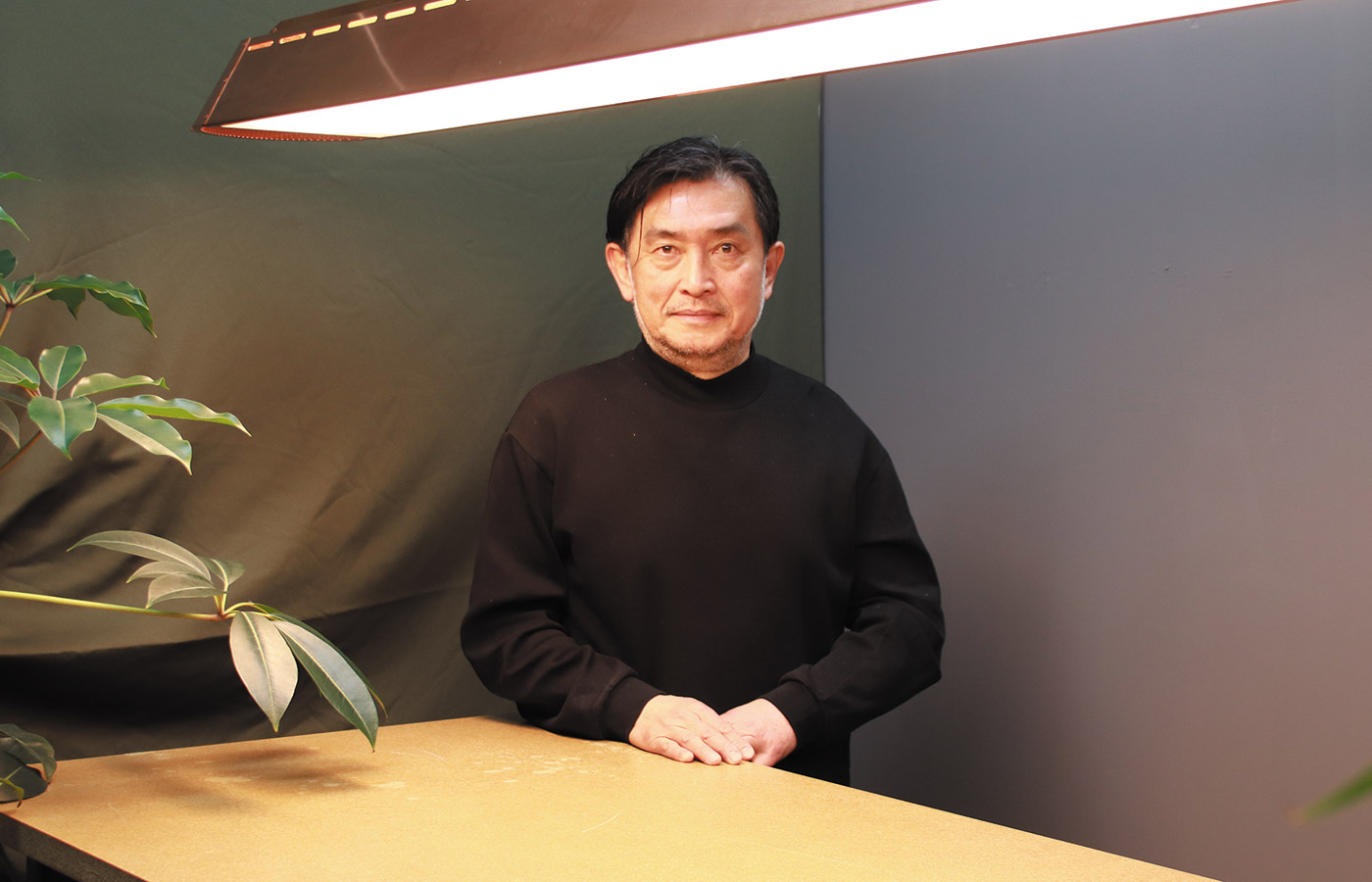

地域開発や商業施設開発を中心に、企画・プロデュースから建築設計、店舗内装デザインまでワンストップで提供する街制作室株式会社。人が集い、にぎわう「場」を次々と生み出している代表取締役社長の国分裕正さんに、これまでの歩みや街づくりへの思いを伺いました。

人が集うコミュニティーの素晴らしさを。

―もともと建築畑のご出身ですか?

いいえ、大学を中退した後、食品メーカーやイベント会社など職を転々とし、デベロッパーに勤めたのが地域開発に携わる第一歩でした。27歳の時に弊社の前身となる「街プロジェクト」という会社を立ち上げましたが、私は設計士でも建築士でもないので、当初は調査や企画、コンセプト作成のみに携わっていました。ところが、クライアントとの間に設計会社や建築会社などが挟まることで、自分の描いていたイメージとは違う建物が出来上がるケースも少なくなかったんです。葛藤やジレンマを抱えていたころ、弊社の代表取締役専務である、設計士の岡本と出会いました。彼と意気投合して一緒に仕事をするようになったことで調査から企画、設計まで一貫してできるようになったのです。次第にコンセプトに沿った施設の運営が必要とされるようになったため、今ではコンセプトワークから環境設計、テナントリーシング、運営までワンストップで手掛けています。

―街づくりや地域活性化にも思い入れが?

はい、20代のころにヨーロッパを旅行し、500年、1000年と変わらない街並みが現存することに衝撃を受けました。いにしえから続く風土を大切にする心に触れ、人々が街路に集う活気あふれる様子を目にしたことが、街づくりや地域活性化に引かれたきっかけだと思います。

また、私の出身はかつて産炭地として栄えていた歌志内市です。小さなころは、長屋の炭鉱住宅にさまざまな人々が集い、助け合い、にぎやかに過ごす日々を送っていました。こうした人が集まるコミュニティーの素晴らしさを表現したいという考えは、幼少期から心の奥底に横たわっていたのかもしれません。

いいえ、大学を中退した後、食品メーカーやイベント会社など職を転々とし、デベロッパーに勤めたのが地域開発に携わる第一歩でした。27歳の時に弊社の前身となる「街プロジェクト」という会社を立ち上げましたが、私は設計士でも建築士でもないので、当初は調査や企画、コンセプト作成のみに携わっていました。ところが、クライアントとの間に設計会社や建築会社などが挟まることで、自分の描いていたイメージとは違う建物が出来上がるケースも少なくなかったんです。葛藤やジレンマを抱えていたころ、弊社の代表取締役専務である、設計士の岡本と出会いました。彼と意気投合して一緒に仕事をするようになったことで調査から企画、設計まで一貫してできるようになったのです。次第にコンセプトに沿った施設の運営が必要とされるようになったため、今ではコンセプトワークから環境設計、テナントリーシング、運営までワンストップで手掛けています。

―街づくりや地域活性化にも思い入れが?

はい、20代のころにヨーロッパを旅行し、500年、1000年と変わらない街並みが現存することに衝撃を受けました。いにしえから続く風土を大切にする心に触れ、人々が街路に集う活気あふれる様子を目にしたことが、街づくりや地域活性化に引かれたきっかけだと思います。

また、私の出身はかつて産炭地として栄えていた歌志内市です。小さなころは、長屋の炭鉱住宅にさまざまな人々が集い、助け合い、にぎやかに過ごす日々を送っていました。こうした人が集まるコミュニティーの素晴らしさを表現したいという考えは、幼少期から心の奥底に横たわっていたのかもしれません。

人とのつながりを欲するのが人間の本質。

―仕事が道外へと広がったきっかけは?

2002年に青森県八戸市に作った屋台村「みろく横丁」でしょうか。東北新幹線の開業に合わせ、街中に人々をおもてなしできる施設が欲しいという商工会議所からの依頼でした。

弊社の企業理念は三つあります。一つは、その土地の文化や伝統を守り継ぐ「風土の継承」。次に人が集まりたくなる「コミュニティーの創造」。そして三つ目には、単なるコンクリートの塊ではない「自然との共生」を掲げています。この「みろく横丁」は、屋台で郷土料理や郷土食材を提供するという「風土の継承」、縁日のように人々が集う「コミュニティーの創造」に該当する施設です。当時はコミュニティー型施設の先駆けとして評価され、実際ににぎわいが生まれたこともあって、各地から「私たちの街にも同じような場が欲しい」と声が掛かるようになったのです。

―コロナ禍で変化したことは?

屋台村のようなコミュニティー型施設は、この先必要とされなくなるのでは…もっというと、作ってはいけないのではないかと頭をよぎるようになりました。けれど、人は人とのつながりを欲する生き物です。この本質は、未来永劫変わらないだろうと思い直しました。ただ、コロナ禍の影響が直撃している飲食店を少しでも応援できるような仕組みは必要です。初期費用を抑えられるよう調理器具やインテリアを持ち込むだけでオープンできる設計にしたり、屋外や換気設備のある場所にテラス席を設けたりするなど、弊社のアイデアによってサポートできることも少なくありません。今夏、狸小路にオープンする予定の「狸COMICHI」にも、こうした工夫を取り入れています。

2002年に青森県八戸市に作った屋台村「みろく横丁」でしょうか。東北新幹線の開業に合わせ、街中に人々をおもてなしできる施設が欲しいという商工会議所からの依頼でした。

弊社の企業理念は三つあります。一つは、その土地の文化や伝統を守り継ぐ「風土の継承」。次に人が集まりたくなる「コミュニティーの創造」。そして三つ目には、単なるコンクリートの塊ではない「自然との共生」を掲げています。この「みろく横丁」は、屋台で郷土料理や郷土食材を提供するという「風土の継承」、縁日のように人々が集う「コミュニティーの創造」に該当する施設です。当時はコミュニティー型施設の先駆けとして評価され、実際ににぎわいが生まれたこともあって、各地から「私たちの街にも同じような場が欲しい」と声が掛かるようになったのです。

―コロナ禍で変化したことは?

屋台村のようなコミュニティー型施設は、この先必要とされなくなるのでは…もっというと、作ってはいけないのではないかと頭をよぎるようになりました。けれど、人は人とのつながりを欲する生き物です。この本質は、未来永劫変わらないだろうと思い直しました。ただ、コロナ禍の影響が直撃している飲食店を少しでも応援できるような仕組みは必要です。初期費用を抑えられるよう調理器具やインテリアを持ち込むだけでオープンできる設計にしたり、屋外や換気設備のある場所にテラス席を設けたりするなど、弊社のアイデアによってサポートできることも少なくありません。今夏、狸小路にオープンする予定の「狸COMICHI」にも、こうした工夫を取り入れています。

北海道の街に自由な発想と先進性を。

―超高齢化社会を迎える中での街づくりは?

バリアフリーをはじめとする人に優しい街づくりは必要な一方、シニア世代が増えるからといって高齢者に迎合した施設は手掛ける必要がないと考えています。なぜなら、人が行きたいと思う場所は、年齢がいくつでも「人が集う場」だからです。その証となる事例が高齢化が進む街の百貨店跡地を活用した富山県の「SOGAWA BASE(ソーガワベース)」でしょう。オープン後は多くの若い世代が訪れてにぎわいが戻り、平日の昼間はシニア世代が集まる場として活気にあふれています。

―では、北海道に必要な視点とは?

もっと自由な発想で先進的な取り組みをするべきです。例えば、全国一律の青と白を基調とする交通標識を、北海道らしい木や緑色に変えるだけでも自然と溶け込んだデザインとして大きな差別化につながるはずです。弊社では本州や海外の事業も手掛けていますが、私自身も会社も、道外へ拠点を移したことは一度もありません。なぜなら、ここが一番住みよい理想郷であり、クリエイティブに適した環境であることを知っているからです。

バリアフリーをはじめとする人に優しい街づくりは必要な一方、シニア世代が増えるからといって高齢者に迎合した施設は手掛ける必要がないと考えています。なぜなら、人が行きたいと思う場所は、年齢がいくつでも「人が集う場」だからです。その証となる事例が高齢化が進む街の百貨店跡地を活用した富山県の「SOGAWA BASE(ソーガワベース)」でしょう。オープン後は多くの若い世代が訪れてにぎわいが戻り、平日の昼間はシニア世代が集まる場として活気にあふれています。

―では、北海道に必要な視点とは?

もっと自由な発想で先進的な取り組みをするべきです。例えば、全国一律の青と白を基調とする交通標識を、北海道らしい木や緑色に変えるだけでも自然と溶け込んだデザインとして大きな差別化につながるはずです。弊社では本州や海外の事業も手掛けていますが、私自身も会社も、道外へ拠点を移したことは一度もありません。なぜなら、ここが一番住みよい理想郷であり、クリエイティブに適した環境であることを知っているからです。

街制作室株式会社

1996年(平成8年)創業。調査・企画、コンセプトワークから設計・デザイン、建築物ができた後のプロパティマネジメントまで手掛ける。沖縄や海外のプロジェクトにも取り組んでいる。

- ジョブキタで配信中の

注目企業のトップに聞くin北海道

最新記事5件

ヒントは北海道のソウルフード!未利用魚カジカのだしで標津町の地域振興を。【株式会社しゃけを】

2025年10月27日 公開

代表取締役の椙田圭輔さんに、起業の経緯や今後の展望について伺った。

場外市場の老舗土産店がスイーツ開発に挑戦!北海道の食の魅力を世界へ。【株式会社丸市岡田商店】

2025年9月15日 公開

代表取締役社長を務める岡田隆志さんに、スイーツ開発に挑戦した経緯や今後の展望について伺った。

人口約4000人の町から世界へ届ける木のものづくり。【株式会社山上木工】

2025年9月8日 公開

代表取締役社長を務める山上裕一朗さんに、後継の経緯や現在の取り組み、今後の展望について伺った。

米国出身の夫と共に日本酒文化を世界へ!老舗酒屋5代目の挑戦【株式会社裕多加ショッピング】

2025年9月1日 公開

代表取締役を務める熊田理恵さんに、後継の経緯や現在の取り組み、今後の展望について伺った。

運営する民泊は800室超。不動産プロデュース事業で、人と人とをつなぐ。【株式会社MASSIVE SAPPORO】

2025年8月25日 公開

代表取締役を務める川村健治さんに、起業の経緯や現在の取り組み、今後の展望について伺った。