出版を通して、経営に悩む北海道企業の課題解決に挑戦する。【株式会社エムジー・コーポレーション】

出版を通して、経営に悩む北海道企業の課題解決に挑戦する。【株式会社エムジー・コーポレーション】

2025年3月10日 公開

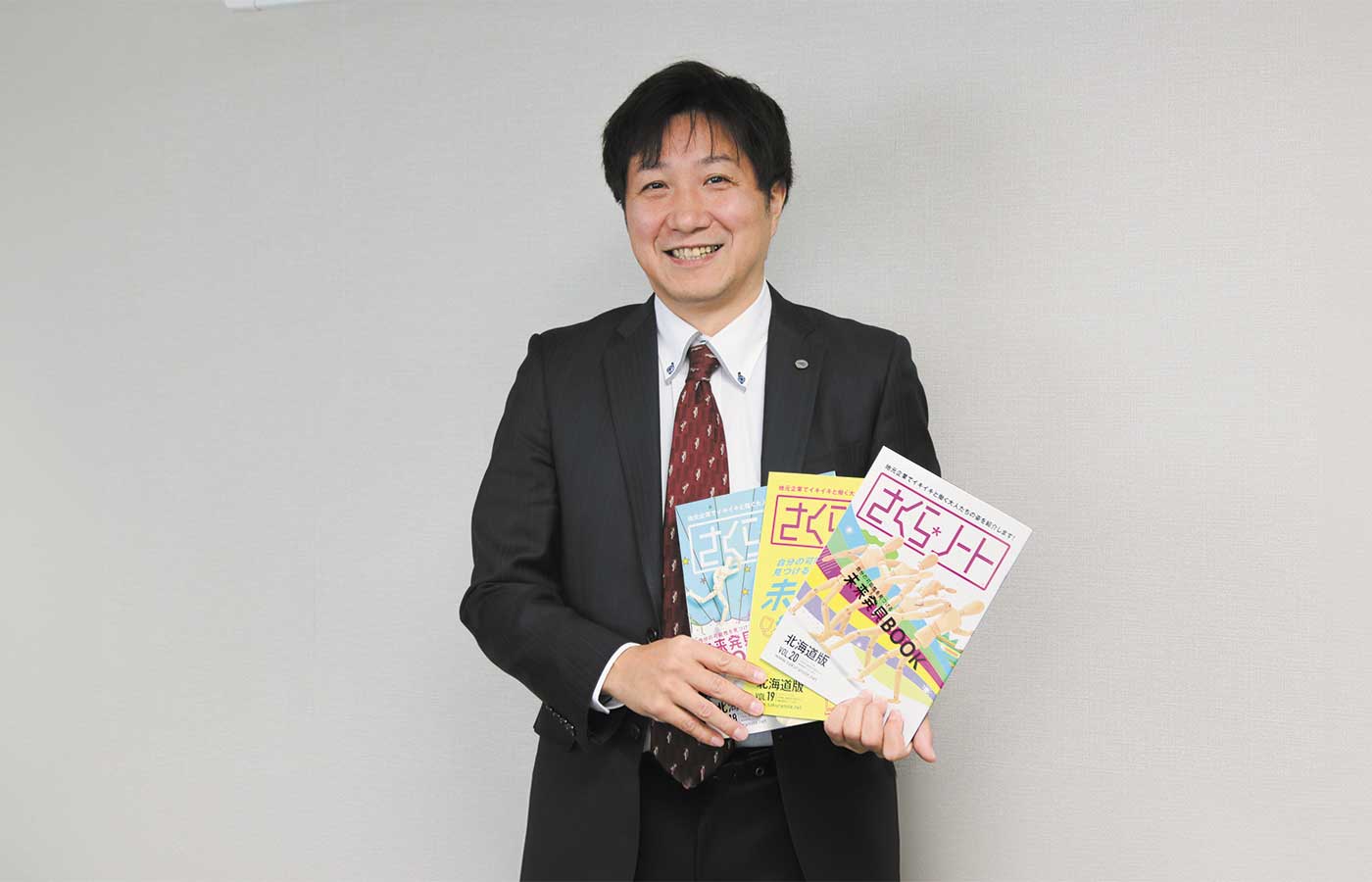

株式会社エムジー・コーポレーションは、札幌市豊平区にある出版事業・メディア運営事業などを担う企業です。キャリア教育マガジン「さくらノート北海道版」は、中高生にはもちろん北海道企業にも注目されています。同社2代目代表の後藤章仁さんに、後継後の取り組みや今後の展望などを伺いました。

父の思いを継いで、時代に応じたメディアを運営。

株式会社エムジー・コーポレーションの設立は1975年(昭和50年)。章仁さんの父である創業者(現会長)の洋さんが、文学部での学びや出版社で働いていた経験を生かし、企画・宣伝会社として創業したのが始まりです。

「父がたった一人で立ち上げたので、当初の社名は『ワンマン・カンパニー』だったそうです。しかし言葉のイメージが良くなかったのか求人を出しても人が集まらなかったので、『みんなで頑張ろう』の頭文字をとって『エムジー・コーポレーション』と社名変更をした経緯があります(笑)」

当初はチラシ制作や紙媒体の企画・営業からスタートした同社ですが、翌年にはクルマの総合情報誌「マイカー情報」を創刊します。実は会長は車好きではなかったそうですが、東京の大型書店を視察し、消費者の書籍・雑誌の購買状況から「中古車情報」に目を付けたのだとか。

「好き嫌いにかかわらず、その時代のニーズに合うか否かという視点で柔軟に事業を展開していく、そこが当社のビジネスにおける根幹と言えるでしょう。紙媒体だけにこだわらず、媒体の形態についても常に読者目線で柔軟に変化させてきました。例えば、子育て情報誌『ママチャランド』を創刊し、フリーペーパーを経てのちにWebサイトへと移行しました。現在弊社が東北地域でのエリア代理店を担っている『カーセンサー』も、『マイカー情報』での営業基盤が礎となっています。でも本当は父は紙が大好きなんですよ(笑)」

「父がたった一人で立ち上げたので、当初の社名は『ワンマン・カンパニー』だったそうです。しかし言葉のイメージが良くなかったのか求人を出しても人が集まらなかったので、『みんなで頑張ろう』の頭文字をとって『エムジー・コーポレーション』と社名変更をした経緯があります(笑)」

当初はチラシ制作や紙媒体の企画・営業からスタートした同社ですが、翌年にはクルマの総合情報誌「マイカー情報」を創刊します。実は会長は車好きではなかったそうですが、東京の大型書店を視察し、消費者の書籍・雑誌の購買状況から「中古車情報」に目を付けたのだとか。

「好き嫌いにかかわらず、その時代のニーズに合うか否かという視点で柔軟に事業を展開していく、そこが当社のビジネスにおける根幹と言えるでしょう。紙媒体だけにこだわらず、媒体の形態についても常に読者目線で柔軟に変化させてきました。例えば、子育て情報誌『ママチャランド』を創刊し、フリーペーパーを経てのちにWebサイトへと移行しました。現在弊社が東北地域でのエリア代理店を担っている『カーセンサー』も、『マイカー情報』での営業基盤が礎となっています。でも本当は父は紙が大好きなんですよ(笑)」

中高生の自己実現と、企業の課題解決をかなえる。

現代表である章仁さんは2005年に入社。それまでは東京の大手印刷会社で7年間勤務し、出版物にかかわる提案営業に携わっていたのだそう。得た企画・編集のノウハウは現在も媒体を問わず役に立っているといい、特に注力したというのが2015年から運営を開始した中高生向けのキャリア教育マガジン「さくらノート」の北海道版です。

「2007年に金沢で創刊した媒体の北海道版という位置付けで、さまざまな業界で働く大人たちを紹介し、子どもたちの進路を応援するというコンセプトです。協賛企業様のご協力で、札幌市内の全市立中学校(分校をのぞく)を中心に道内の中学校や高校に無料で配布しています」

巻頭では部活動で活躍する中高生たちの生き生きとした様子が取り上げられ、職業紹介のページでは働く大人たちの生の声が数多く掲載されています。更に現在は、単なる教育媒体からの脱却を図っていると、章仁さんは続けます。

「さまざまな北海道の中小企業へと足を運び取材を繰り返すうちに、それぞれに悩みがあると分かってきました。人口減少による人材不足は共通の課題ですが、各企業の経営課題は組織そのものの課題や事業内容にかかわる課題など、多様化しています。『さくらノート北海道版』を足掛かりに、課題を明確化し、解決できないかと考えています」

「2007年に金沢で創刊した媒体の北海道版という位置付けで、さまざまな業界で働く大人たちを紹介し、子どもたちの進路を応援するというコンセプトです。協賛企業様のご協力で、札幌市内の全市立中学校(分校をのぞく)を中心に道内の中学校や高校に無料で配布しています」

巻頭では部活動で活躍する中高生たちの生き生きとした様子が取り上げられ、職業紹介のページでは働く大人たちの生の声が数多く掲載されています。更に現在は、単なる教育媒体からの脱却を図っていると、章仁さんは続けます。

「さまざまな北海道の中小企業へと足を運び取材を繰り返すうちに、それぞれに悩みがあると分かってきました。人口減少による人材不足は共通の課題ですが、各企業の経営課題は組織そのものの課題や事業内容にかかわる課題など、多様化しています。『さくらノート北海道版』を足掛かりに、課題を明確化し、解決できないかと考えています」

自社の改革変遷を事例に共に経営課題を考える企業へ。

企業の課題解決に着目したのは、ご自身も入社後、自社の経営改善に奔走してきた影響でもあるそうです。2017年に父の後を継いで社長に就任してからは、より一層組織改革・事業改革に取り組んできたと言います。

「人材力不足や新規事業の失敗など、実は自社にこそ課題が山積みになっていました。僕はそれらの課題をすべて言語化し、改善案を考えて実行したんです。具体的には社内コミュニケーションの機会を増やしたり、トップダウン型の組織を全員参加型に変更したり、更には一つひとつの事業を見直し、利益の出ない事業は整理し、改善が必要な事業は手を加えていきました。社内改革には膨大な労力と時間がかかりましたが、勉強会に参加したり、書籍を読みあさったりと方法を模索し、社内で悪戦苦闘しながら進めていきました」

こうした改革により経営は改善され、現在は自身の体験を基に企業団体での講演を行うなど、章仁さんの活躍の場は広がっているそうです。実際の講演資料を見せてもらうと、驚くほどストレートに自社がかつて抱えていた課題と、解決に至った道のりがわかりやすく記されていました。

「文字通り山のような課題があったお陰で、経営者として多くの経験を積むことができたと思っています。この経験を包み隠さず、みなさんにお伝えしたい。創業時から得意とする媒体運営を通して、悩める企業の課題解決を行う、それが当社のミッションだと考えています」

「人材力不足や新規事業の失敗など、実は自社にこそ課題が山積みになっていました。僕はそれらの課題をすべて言語化し、改善案を考えて実行したんです。具体的には社内コミュニケーションの機会を増やしたり、トップダウン型の組織を全員参加型に変更したり、更には一つひとつの事業を見直し、利益の出ない事業は整理し、改善が必要な事業は手を加えていきました。社内改革には膨大な労力と時間がかかりましたが、勉強会に参加したり、書籍を読みあさったりと方法を模索し、社内で悪戦苦闘しながら進めていきました」

こうした改革により経営は改善され、現在は自身の体験を基に企業団体での講演を行うなど、章仁さんの活躍の場は広がっているそうです。実際の講演資料を見せてもらうと、驚くほどストレートに自社がかつて抱えていた課題と、解決に至った道のりがわかりやすく記されていました。

「文字通り山のような課題があったお陰で、経営者として多くの経験を積むことができたと思っています。この経験を包み隠さず、みなさんにお伝えしたい。創業時から得意とする媒体運営を通して、悩める企業の課題解決を行う、それが当社のミッションだと考えています」

株式会社エムジー・コーポレーション

1975年、企画・宣伝会社として札幌市にて創業。現在は中古車情報メディア「カーセンサー」東北エリア代理店、子育て情報サイト「mamachaweb」、キャリア教育マガジン「さくらノート北海道版」などを運営。コンサルタント事業にも展開を拡げている。

北海道ビジネスニュース

最新記事5件

81歳が新設した、出会いと憩いの卓球場「ピンポンコロシアム」

2025年3月24日 公開

81歳で事業を立ち上げた代表の上田浩さんに、立ち上げに懸けた思いや、今後の展望を伺いました。

出版を通して、経営に悩む北海道企業の課題解決に挑戦する。【株式会社エムジー・コーポレーション】

2025年3月10日 公開

代表の後藤章仁さんに、後継後の取り組みや今後の展望などを伺いました。

買い物も遊び場もひとつに。現役ママが立ち上げた理想の育児の場「Acoco」

2025年2月10日 公開

代表の古川遥さんに、お店を立ち上げた経緯や、開店後のさまざまな変化、今後の展望を伺いました。

目指すは南区の地域活性化。不動産業を通して、学生や高齢者をサポート。【株式会社アクト】

2025年1月20日 公開

株式会社アクト代表の河村直樹さんに、企業の経緯や今後の展望を伺いました。

鍛え上げたのは筋肉とプロ意識。〝マッチョ介護士〟で、介護福祉業界に革命を。【NOIE SAPPORO(ノイエ札幌)】

2024年11月18日 公開

執行役員・営業本部長の西松伸悟さんと、「マッチョ介護士」を目指して奮闘中の鈴木拓己さんにお話を伺いました。