公立大学法人 札幌市立大学 理事長・学長 中島 秀之

公立大学法人 札幌市立大学 理事長・学長 中島 秀之

2020年3月1日 公開

AIを活用した公共交通サービスでスマートモビリティ革命を

中島学長が思い描く未来の交通とは。

公立大学法人 札幌市立大学 理事長・学長 中島 秀之

なかしま・ひでゆき

1983年東京大学大学院情報工学専門課程修了。工学博士。産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター長、公立はこだて未来大学学長(現在は名誉学長)、東京大学先端人工知能学教育寄付講座特任教授を経て、2018年より現職。専門は人工知能、デザイン学、サービス学。

―中島学長が長年研究に携わってきた未来型AI公共交通サービス「SAVS」について、まずは教えてください。

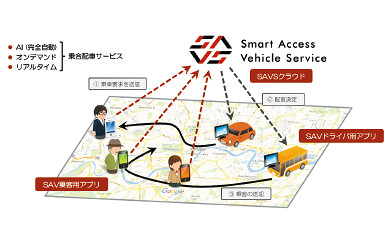

はい。SAVS(サブス)とはSmart Access Vehicle Serviceの頭文字をとったもので、最先端のAI技術を実装した未来型の公共交通サービスです。イメージとしては、お客さんのデマンド(要求)に応じて運行するタクシーの利便性と、低価格で運行する路線バス(乗り合い交通)の良さを融合した、「路線バスより便利で、タクシーより安い」公共交通です。

利用客がスマートフォンなどで乗る場所と行きたい場所を設定すると、クラウド側で最適な車を見つけて配車し、AI(人工知能)が最適な走行ルートを決定します。われわれのサービスの大きな特徴は、リアルタイムでデマンドを受け付けることにあります。つまり、従来のデマンド交通のように、複数の利用客を事前にマッチングしてから走行ルートを決めるのではなく、クラウドが全車両の現在地、都市の地図を把握した上で、乗車要求に応じて配車を決定し、走行中に異なる乗車要求が発生した場合にも、AIがリアルタイムにルートを再計算してドライバーに伝えます。

2013年には函館で実車両と模擬乗客を用いた最初の運行実験を行い、マルチデマンド(多様な乗車要求)に対応して乗り合いを成立させながら、リアルタイムで完全自動配車する公共交通の運行実験に、世界で初めて成功しました。

2016年にはNTTドコモと提携して、彼らは「AI運行バス」と呼んでいますが、首都圏での過密デマンド実験も行いました。その後も全国各地で運行実験を実施し、「まもなく有料運行が始まる」というところまできています。

「デマンド交通は大都市に不向き」という概念をAIが覆す

研究を始めたのは2001年ごろです。当時私は産業技術総合研究所(産総研)にいて、ある時高知県中村市(現在は四万十市)で実用化されていたフルデマンドバスの見学に行きました。中村市というのは人口3万5000人ぐらいの小規模都市で、それまで市バスは赤字続きでした。そこでフルデマンドバスを導入することになったわけです。その結果、以前より赤字は減ったものの、黒字転換とまではいきませんでした。話を聞いたところ、実は大都市の高知市でも導入が検討されたそうです。しかし実験の結果、大都市では回り道が多すぎて実用にならないと判断され、中村市だけで実用化されました。私はこの「大都市にフルデマンドは不向き」という結果に疑問を感じました。そこで産総研に戻ってから野田五十樹(現・産総研人工知能研究センター総括研究主幹)に、マルチエージェント・シミュレーション(※)による実験を持ちかけました。結果は、私の直感が正しく、人口が多いほど効率が良いことが分かりました。翌2002年に研究論文を書いて発表し、その後は縁あって公立はこだて未来大学に移りますが、2011年に松原仁(現・公立はこだて未来大学副理事長)らと研究プロジェクトを立ち上げて、SAVSの本格研究が動き出しました。運行実験の傍ら実用化に向けた事業を開始するため、2016年には公立はこだて未来大学発のベンチャーとして株式会社未来シェアを設立し、松原が社長に、私は会長に就任して、現在に至っています。

札幌市との共同プロジェクト始動

除排雪とごみ収集の効率化を図る

札幌市の大きな課題である除排雪とごみ収集を、AIを活用して業務効率化しようというプロジェクトです。3人の研究者に集まってもらい、2019年6月に始動しました。3年計画で、これからさまざまなデータを集めてシミュレーションを走らせ、業務の効率化を図ります。

実はこのプロジェクトはちょっとした会話から生まれました。ある晩、副市長と食事をする機会があり、その中で私が、AIでこんなこともできるかもしれませんねと話をしたんです。普通ならそのまま何もなく終わるところですが、次の日すぐ市役所から大学の事務局に電話がかかってきてプロジェクトが誕生しました。あぁ、このスピード感は素晴らしいなと思いましたね。全国でSAVSの実証実験をやるたびに思うのですが、それまでのシステムを変えるというのはとても難しいものです。たとえばSAVSなら、多くの自治体が地元のバス事業者やタクシー事業者に遠慮して、実用化に二の足を踏んでしまいます。行政の評価システムを考えれば無理もないことなのかもしれません。でも、それでは世界標準は生まれない。札幌市のスピード感には期待を寄せています。

―民間事業者との連携という意味ではいかがでしょうか。

もっと横のつながりを強くして、お互いが持つ要求、お互いの使える技術を共有できるようになるといいですね。space360はそのための場にしたい。たとえば、私たちはこれから除排雪やごみの問題に取り組むにあたっていろいろな壁にぶつかるでしょう。「収集所のごみの量のデータを取りたいけど、カメラを設置するのは住民感情として難しい。どうしたらいい?」と投げた時に、「だったらこうしたら?」というアイデアや技術を誰かが持っているかもしれない。そういう場があることで、全体の底上げにつながると思います。

公立はこだて未来大学との連携で新しいプロジェクトが始動

開学当初から市立大はデザインと看護の連携をテーマに掲げていますが、今取り組んでいるのが「理想の病院をデザインする」というプロジェクトです。看護学部には病院に対する課題認識があり、デザイン学部は課題解決のための「絵を描くこと」ができます。でも、これだけでは課題は解決できません。「つくる」人がいないからです。そこで2018年に市立大学は公立はこだて未来大学と学術交流協定を結びました。公立はこだて未来大学はITに長け、システムをつくるのが得意です。今後は学外も巻き込んでプロジェクトを進めていきます。よく私はいろいろな人から「AIで世の中はどう変わるの?」と聞かれます。でも、本当に大事なのは「あなたがどう変えたいか?」なんです。言い換えれば、テクノロジーを使って未来をどうデザインするか、です。学生たちにはプロジェクトを通してそんなところも考えてもらいたいと思います。

-

中島学長は根っからの乗物好きで自動車のほか、船舶や飛行機(陸上単発)の免許も取得している。

-

札幌市立大学桑園キャンパス。隣接の市立札幌病院を舞台に「理想の病院」プロジェクトが進行中。

公立大学法人 札幌市立大学

札幌市南区芸術の森1丁目

TEL 011-592-2300

札幌市中央区北11条西13丁目

TEL 011-726-2500

-

世界で輝きを放つ次世代都市SAPPORO

オープンイノベーションから生まれる、新しい暮らしやすさ

Smart AI City SAPPORO「SAPPORO×IT」

最新記事5件

IT企業の集積と産業振興に力を注ぐ札幌市の取り組み

社員一人ひとりの得意を生かし札幌から新技術を発信する

「遊び心」を大切に、世界に通じるコンテンツを

データ×AI×マーケティングで、札幌にイノベーションを起こしたい

札幌らしいデータ活用で世界とつながる魅力的な都市に