むかわ町穂別(旧穂別町)は夕張市の南側に位置する、人口わずか2,500人ほどの小さなまち。地図にその名はあれど、近隣は山に囲まれていることから「こんな所に?」と驚く人も少なくありません。

その中心部で11箇所もの事業所を展開する愛誠会は、まさにまちの中核を担う存在。施設を訪れてみると、見えてきたのは意外にも若い職員の姿です。聞けば、地域外から入職した職員も多いのだとか。「一体なぜ、この小さなまちに?」と質問をしてみると、皆一様に「穂別ならではの温かさ」や「一人ひとりを大切にしてくれている感覚」こそが魅力だと語ります。

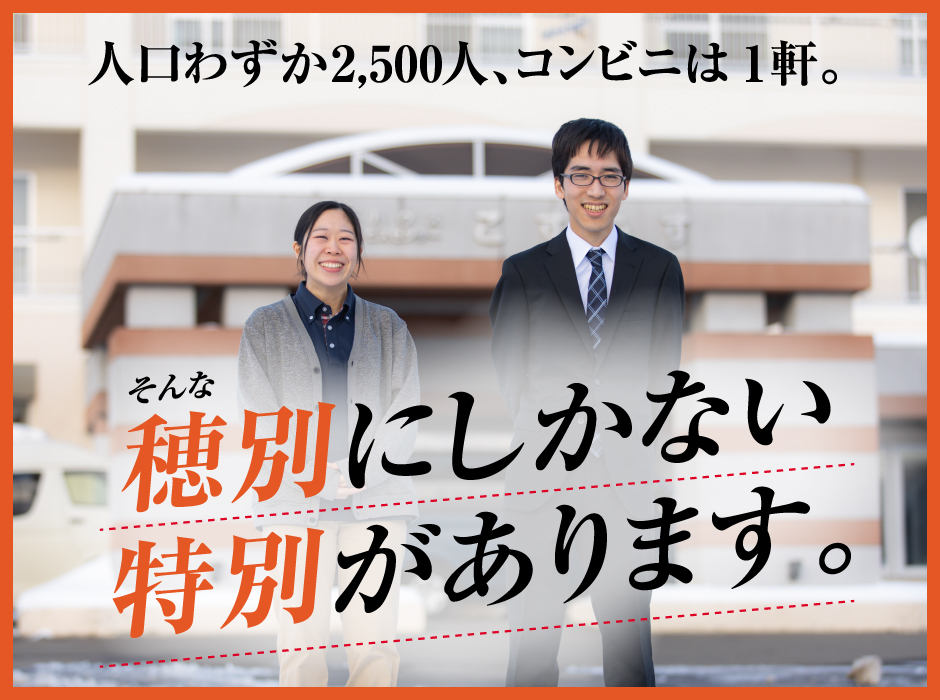

管理栄養士の曽田彩華さん(2022年入社)と生活支援員の新井裕太朗さん(2023年入社)、施設長の明石芳朋さんに詳しいお話を伺いました。

小さなまちならではの、人々の距離感が魅力。

ー2人はどうして穂別へ?

曽田 札幌生まれ札幌育ちですが、自立のために親元を離れた土地での就職を希望して、偶然見つけたのが愛誠会の求人でした。見学にはわざわざ南千歳の駅まで迎えに来てくれて…「自分が必要とされている」と感じ、入社を決意しました。

新井 自分は函館の教育大学在学中に福祉団体のボランティアをした経験があり、利用者さんとの距離感が近い福祉系の仕事を探していました。さまざまな事業所を検討しましたが、愛誠会は見学に訪れた時の人々の温かさや、利用者さんへの寄り添い方が、自分の目指す理想の福祉の形だったんです。

ー穂別での暮らしをどう感じていますか?

曽田 すれ違う人が挨拶してくれるのは穂別ならでは。色んな方から「まちに来てくれてありがとう」という言葉も頂きました。私は車を持っていませんが、空港や札幌へのアクセスも悪くないので、“推し活”に年3回ほど東京へ行くこともあります。

新井 「よそ者」を歓迎してくれるまち。学校では周囲に馴染むまで時間がかかった自分も、ここではすぐに慣れることができました。生活面でいうと、商店街もありますし、ネットでの買物もできるので全く不便はありません。

◎大多数の一人ではなく、一人の存在として尊重してくれる職場。

ー愛誠会では、さまざまな移住サポートもありますね

曽田 アパートを準備してくれたのはもちろん冷蔵庫、洗濯機といった家電、さらにはカーテンまで用意してくれていたのにはビックリしました(笑)。

新井 僕は3回も見学に訪れて、3回とも苫小牧まで迎えに来てくれたのに驚きました。奨学金の返済支援制度もあり、至れり尽くせりのサポートだと思います!

ー愛誠会の良さって?

曽田 とにかく安心できること。私は社会人や介護業界に不安があったんですけど、1年目は簡単な作業をしながら、介護についてじっくり学べたことが安心できました。いつでも「大丈夫?」「任せて!」と助けてくれる先輩や上司たちの存在も、心強く感じています。

新井 僕は職員も利用者さんも「新人さん」ではなく「新井さん」と名前で呼んでくれる所に、温かさを感じました。職員同士の仲もよく、会議の場では「美味しいお店の情報共有」まで話題が広がり、ピリピリとしたムードは一切ありません。都会の「大多数の一人」ではなく、「一人の人間」として尊重して大切に扱ってくれる。このまち、この職場だからこそ、学べることは大きいと実感しています。

新たな人を大切に、新たな価値を生み出すのが穂別です。

ケアハウスこすもす 施設長/明石芳朋

愛誠会は現在の職員約130名のうち、9割は穂別地区の外からやってきた方。多くの移住者によって支えられています。

穂別は炭鉱や林業で栄え、最盛期には1万人以上の人口を誇っていました。当時は日本全国から人々が集まり、見知らぬ人同士が支えあって暮らしていたそうです。時代の流れと共に炭鉱は閉山となったものの、「移住者を温かく歓迎する」風土は現在に根づいています。

また道内初、地域初の試みも多くなされたまちで、愛誠会も日本でまだ高齢化が話題となる以前の1975年(昭和50年)に設立された先進的な法人。新たな取組は全国から人を呼び寄せ、福祉施設の利用者様の中には東京出身の方も多くいらっしゃいます。

移住の決断は容易ではないことは承知していますが、地域のため、利用者様のために、私たちもできる限り新入職員の移住や生活の支援をしたいと考えています。

新たな移住者を受け入れ、新たな取り組みを実践し、それがまた新たな価値を生むという循環をしてきたのが穂別。若者たちにはその歴史を引き継ぎ、自分が思う理想の介護や福祉のアイデアを発揮しながら、小さなまちの大切な一員としての価値を見出して欲しいと感じています。